I metalli industriali, sono quelli che non hanno un valore intrinseco nella gioielleria o non sono metalli rari relativamente rari con usi di nicchia in alcuni settori tecnologici, ma sono, come dice appunto il nome, i metalli più usati nella normale produzione manifatturiera e industriale. Tra questi abbiamo, pertanto, piombo, zinco, rame, stagno e alluminio. Sul rame ci siamo focalizzati di recente con una analisi dedicata, ora ci concentriamo sugli altri metalli.

Un jolly per molti settori

Iniziamo dall’alluminio. L’alluminio è usatissimo in molti settori: auto elettriche, aerei, imballaggi alimentari, edilizia. In particolare, la spinta globale alla transizione verde (veicoli leggeri, rinnovabili, reti elettriche) sta facendo salire la domanda. Contemporaneamente, l’offerta è in difficoltà: da un lato la produzione limitata in Cina subisce freni per ragioni ambientali, da un altro lato ci sono costi costi energetici elevati in Europa che impattano sulla trasformazione del materiale. E ora anche i dazi USA complicano il commercio internazionale. Questa combinazione porta secondo alcuni analisti a un deficit strutturale di alluminio sul mercato, con conseguente spinta dei prezzi. Ma non attendiamoci grandi balzi: se poi si va a vedere i sondaggi tra gli operatori del settore si parla di rialzi nell’ordine di un 6% quest’anno. Ad aprile le attese della banca mondiale davano comunque prezzi 2025 da 2.175 dollari la tonnellata e prezzi 2026 da 2.100 dollari la tonnellata. Ora siamo intorno ai 2.570 a tonnellata. Anche ammettendo che sia passata molta acqua sotto i ponti da aprile ad oggi (a giugno Trump ha raddoppiato i dazi sull’alluminio dal 25% al 50% spingendo il prezzo dell’alluminio negli Usa e incentivando l’uso di produttori domestici e di materiale riciclato) notiamo anche che i dazi portano incertezze importanti sul futuro dell’economia. Il gioco non ci sembra valere la candela.

Due materiali fuori dai radar degli investitori

Passiamo ora allo zinco: è usato principalmente per proteggere l’acciaio dalla corrosione (zincatura), quindi per i settori edile e infrastrutturale, dove serve acciaio zincato, e per batterie e leghe leggere (meno diffuso, ma in crescita). È quindi legato a settori ciclici, come costruzioni, infrastrutture e manifattura pesante. Nel 2025, il mercato dello zinco è in una fase in cui c’è più offerta che domanda per due motivi principali: le miniere stanno andando a pieno ritmo e la domanda è debole in Europa e Cina, per il settore costruzioni. Chi si occupa del settore non prevede rimbalzi significativi a breve. Inoltre, diversamente da rame e alluminio, lo zinco non è stato direttamente colpito dai nuovi dazi USA, tuttavia, può risentire indirettamente: se rallenta la produzione di acciaio o la domanda edilizia in USA ed Europa e se il ciclo industriale si indebolisce, anche lo zinco ne paga le conseguenze. In altre parole: non c’è nessun effetto diretto daziario, ma vulnerabilità a tutto ciò che frena l’attività produttiva. Anche qui le previsioni di aprile della Banca mondiale parlavano di prezzi di 2.500 dollari a tonnellata nel 2025 e 2.375 nel 2026, quando ora siamo intorno ai 2.700. Neanche qui vediamo grandi margini di guadagno.

Una storia simile è quella del piombo. Il piombo è usato principalmente per le Batterie al piombo-acido, soprattutto in veicoli convenzionali, moto, barche e applicazioni industriali (UPS, energia di backup) e per alcune leghe industriali e schermi radiologici. Nonostante l’avanzata delle batterie al litio, le batterie al piombo restano dominanti per l’avviamento dei veicoli tradizionali e in molte applicazioni dove contano l’economicità e l’affidabilità. Il mercato del piombo è, però, molto maturo: la domanda è piatta, in linea con la stagnazione delle vendite di auto tradizionali e l’offerta è abbondante, soprattutto grazie al riciclo: circa il 70% del piombo usato proviene da batterie rigenerate. Pertanto, è poco dinamico. Le previsioni di aprile della banca mondiale parlavano di 2.030 dollari la tonnellata nel 2025 e 2.000 nel 2026. Il prezzo attuale è di circa 1950 dollari la tonnellata, ma era sopra quota 2.000 solo una settimana fa. Siamo nell’ordine di un 3% di oscillazioni, in linea con una volatilità scarsa e in una situazione in cui, secondo l’International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), la produzione globale supera leggermente la domanda, ma senza squilibri gravi. Il piombo non è incluso nelle nuove tariffe Trump su rame, alluminio, acciaio e metalli critici. Non ha quindi ricevuto impatti diretti e, a differenza dell’alluminio o del rame non è considerato un metallo “strategico” dagli USA e la produzione interna e il riciclo sono sufficienti a coprire il fabbisogno. Questo rende il piombo immune da shock geopolitici, ma anche poco interessante da cavalcare a fini speculativi. Anche qui non vediamo investimenti interessanti.

Volatile e molto particolare

È venuto il momento di parlare dello stagno. Lo stagno è usato principalmente per saldature elettroniche ed è essenziale nei circuiti stampati, microchip, smartphone, computer, auto elettriche. Lo si usa in alcune leghe speciali (bronzo, rivestimenti anti-corrosione) e in alcune nuove tecnologie emergenti, tra cui batterie e celle fotovoltaiche avanzate (in fase sperimentale). A differenza di altri metalli industriali, lo stagno non è legato all’edilizia o ai trasporti pesanti, ma è altamente connesso alla miniaturizzazione e alla digitalizzazione.

Il mercato dello stagno è molto più ristretto rispetto a rame o alluminio. Questo significa: prezzi molto volatili, perché bastano poche interruzioni produttive per creare shock, e offerta molto concentrata: gran parte della produzione mondiale viene da Myanmar, Indonesia, Cina. Se uno di questi Paesi chiude una miniera, il prezzo può impennarsi. Nel primo semestre 2025, lo stagno ha registrato una impennata e ora viaggia vicino ai 32.700 dollari a tonnellata, spinto da: tagli produttivi in Myanmar (chiusura di miniere illegali) e da una forte domanda dall’elettronica e dall’automotive. Siamo ben sopra le previsioni di aprile della Banca mondiale che lo davano a 31.000 dollari nel 2025 e a 31.500 nel 2026. Lo stagno non è stato toccato dai dazi, tuttavia si sentono alcuni effetti indiretti si sentono. Ad esempio, l’aumento dei costi di altri metalli industriali spinge alcuni produttori a riconsiderare forniture e leghe in cui entra anche lo stagno. L’incertezza geopolitica più ampia (dazi, sanzioni, tensioni Asia-USA) aumenta l’instabilità del mercato, che per lo stagno si traduce in maggiore volatilità.

Per chi investe lo stagno è un metallo da “investimenti mordi e fuggi”, in quanto sensibile a shock di offerta (ciò può generare rally improvvisi) ed esposto a trend tecnologici forti (elettronica, AI, chip) offrendo al contempo una buona diversificazione. Tuttavia è estremamente volatile e il suo prezzo è facilmente manipolabile o condizionato da eventi politici. Può interessare a chi segue da vicino il mercato dei semiconduttori o vuole una scommessa sulle catene di produzione dell’elettronica.

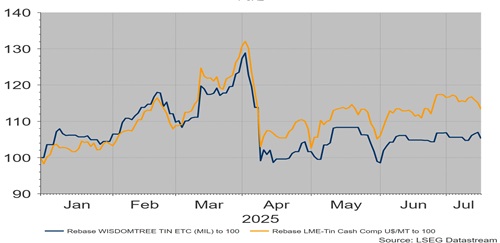

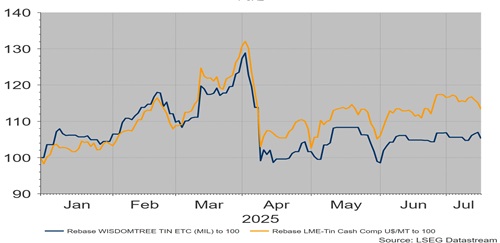

Prima, però, di farci un pensiero (verrebbe voglia, visto quanto scritto fin qui) c’è un problema da affrontare (di cui vi abbiamo parlato in passato), quello dei prodotti finanziari dedicati. Bisogna evitare ETN che replicano il prezzo dello stagno tramite futures che soffrono di problemi strutturali, legati in particolare al fenomeno del contango, oltre ad altri costi indiretti. Il contango è una condizione del mercato futures in cui: il prezzo dei contratti a scadenze future è più alto del prezzo attuale. Nel caso dei metalli come lo stagno (tin), questo non è infrequente perché il mercato è poco liquido e l’offerta è concentrata in pochi Paesi (es. Myanmar, Indonesia), per cui è soggetto a rischi geopolitici e costi di stoccaggio alti; inoltre, i market maker tendono ad applicare premi di rischio più ampi rispetto a metalli come oro o rame. Un Etn basato su futures deve rinnovare periodicamente (rollover) i contratti scaduti, vendendo quelli a breve e comprando quelli più lunghi e, se sono in contango, più cari. Il risultato per l’investitore è una perdita di valore nel tempo anche se il prezzo spot dello stagno resta stabile o cresce leggermente. Per intenderci immagina un Etn che segue il contratto LME Tin: prezzo spot (oggi) pari a 30.000 $/t, futures a 3 mesi pari 32.000 $/t: ogni volta che fa rollover, “compra più caro di quanto vende”, perdendo valore. Se questa dinamica si ripete a ogni scadenza, il rendimento reale dell’ETN si erode col tempo, anche se i prezzi nominali salgono. Per fare un esempio da gennaio ad oggi la differenza tra prezzo a 3 mesi dello stagno e prezzo spot è stata in media di 92 dollari, ovviamente tra alti e bassi con un massimo di 323 dollari al 14 aprile e un minimo a quota -264 (cioè il prezzo spot superava quello a tre mesi, fenomeno detto backwardation) il 1° aprile. Nel grafico vedi com’è andata a un Etn quotato a Milano: se pure in alcuni periodi, soprattutto tra gennaio e febbraio, ha goduto di una situazione favorevole, successivamente, soprattutto da aprile, è rimasto indietro. Quindi con questo genere di prodotti non solo bisogna cogliere la scommessa sullo stagno correttamente, ma occorre anche cogliere un periodo di backwardation e non di contango. Questo è uno dei motivi principali per cui i prodotti su stagno non sono pensati a strategie di lungo periodo, salvo rare eccezioni, ma sono pensati per mordi e fuggi, il che richiede tempismo e monitoraggio continuo. Non siamo in una situazione adatta ai piccoli investitori.

Quindi, anche qui non vediamo spazio per una scommessa.